|

|

|

|

|

|

|

|

La cattedrale di Salerno

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

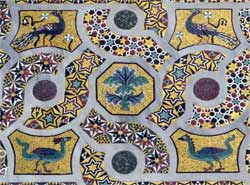

Poco rimane dell'aspetto originario della chiesa. La navata, originariamente su colonne di spoglio, si apre sull'ampio presbiterio nel quale si conservano il pavimento ad intarsi marmorei e porzioni dei mosaici. Gli elementi di maggiore interesse sono i due amboni ed il candelabro pasquale.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le colonne ed i capitelli originari sono stati in parte scoperti all'interno dei pilastri barocchi durante i restauri.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le absidi si innestano direttamente sul muro orientale del transetto. Degli ampi mosaici originari (fine dell'XI secolo) rimangono frammenti dei simboli di Matteo e Giovanni. I mosaici dell'abside sono moderni.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nell'abside sinistra un mosaico dell'XI secolo (completato ad affresco nel XIV) raffigura il Battesimo di Cristo.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Più tardo (intorno al 1260 ma molto restaurato) è il mosaico dell'absidiola destra dedicata a S. Michele. Il committente (Giovanni da Procida) è raffigurato in atto di genuflessione nei pressi della figura centrale di S. Matteo.

|

|

|

|

|

|

|

|

Completa l'insieme dei mosaici rimasti quello bellissimo di controfacciata, risalente agli anni intorno al 1200 e raffigurante il patrono S. Matteo.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sul fondo dell'abside centrale si trova la cosiddetta cattedra di Gregorio VII. Su tutta al'area prebiteriale si estende il pavimento a intarsio musivo.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Attorno all'altare si conserva il recinto costituito da lastre marmoree ricoperte con intarsi marmorei.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Una iconostasi divide l'area presbiteriale dalla navata. Ad essa sono accostati i due amboni di cui quello sinistro, "a cornu evangeli", è a cassa quadrangolare con lettorino sporgente sorretta da quattro colonne.

Si deve tener presente il fatto che durante la ristrutturazioni barocche sia l'ambone che l'iconostasi hanno subito delle alterazioni che rendono impossibile la ricostruzione dettagliata della configurazione iniziale.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

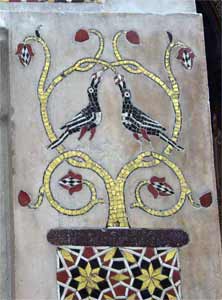

Particolarmente ricca è la lastra rivolta verso la navata. Nastri intrecciati ricavano degli spazi in cui trovano posto figure di uccelli e draghi.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La base della cassa è delimitata da una cornice scolpita a tralci abitati. Sul fondo del lettorino poligonale si osserva il rilievo raffigurante la testa dell'"Abisso".

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sugli archi si trovano, in rilievo sul fondo intarsiato, le raffigurazioni di evangelisti (Matteo e Giovanni) e profeti.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Particolarmente interessanti sono le figure di atlanti (un giovane ed un vecchio) che si trovano sugli spigoli.

Molto belli sono anche tre dei quattro capitelli, decorati con soggetti figurati.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uno dei tre è decorato con figure dalle code serpentiformi poste negli spigoli.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Il secondo presenta sulle facce delle figure femminili elegantemente scolpite in abbigliamento classico e figure maschili che come atlanti sorreggono con fatica gli spigoli del capitello.

|

|

|

|

|

|

|

|

Nel terzo le figure femminili sono sostitute da altrettante figure maschili mentre negli spigoli trovano posto leoni accucciati. Colpisce il naturalismo con cui sono scolpite, quasi a tutto tondo, le figure.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Molto più grande è l'ambone posto a destra, "a cornu epistulae". Sorretto da dodici colonne è costituito da una cassa rettangolare costituita da lastre intarsiate.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le lastre sono ricoperte con motivi a nastri intrecciati a quinconce che ritagliano spazi ricoperti con minuti intarsi multicolori.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L'ambone ha due lettorini di cui quello rivolto verso la navata raffigurante l'aquila che artiglia la testa dell'uomo "col serpente".

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Il secondo, rivolto verso il presbiterio, è costituito da due diaconi stanti su leoncini. Lo stile del rilievo è molto diverso dal precedente è richiama esperienze di tipo " settentrionale", francesi o tedesche.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I capitelli sono di fattura più semplice rispetto a quelli dell'altro ambone.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Il candelabro per il cero pasquale è cilindrico ed è ricoperto da tarsie a zig-zag, a spirale e lineari. La base di tipo corinzio è affiancata da quattro figure di orsi accovacciati.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Il fusto è diviso in tre parti da nodi di cui quello superiore è decorato con raffinati intarsi naturalistici.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La parte sommitale è decorata da atlanti raffigurati di schiena tra protomi umane ed animali.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Per quanto modificate nel loro assetto, le pareti dell'iconostasi presentano elementi decorativi di grande interesse.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

All'interno della cattedrale si conservano alcuni monumenti funebri tra cui quello di Margherita di Durazzo, opera di Baboccio e Alessio di Vico (XV secolo). Il monumento ha ancora struttura trecentesca anche se la defunta, raffigurata come gisant nella parte superiore del sarcofago, è ritratta al centro della fronte attorniata dai membri della corte.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nel transetto sinistro si conservano altri monumenti funebri di vescovi databili al XV secolo.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Trecentesco è il gisant del cavaliere il cui monumento funebre è stato ricavato da un sarcofago antico.

|

|

|

Ritorno alla pagina precedente |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|